Grüne Zonen:

Eine nachhaltige und lokale Öffnungsstrategie

Matthias F. Schneider, TU-Dortmund, No-COVID

1.

Die No-COVID-Strategie gewinnt den Vergleich

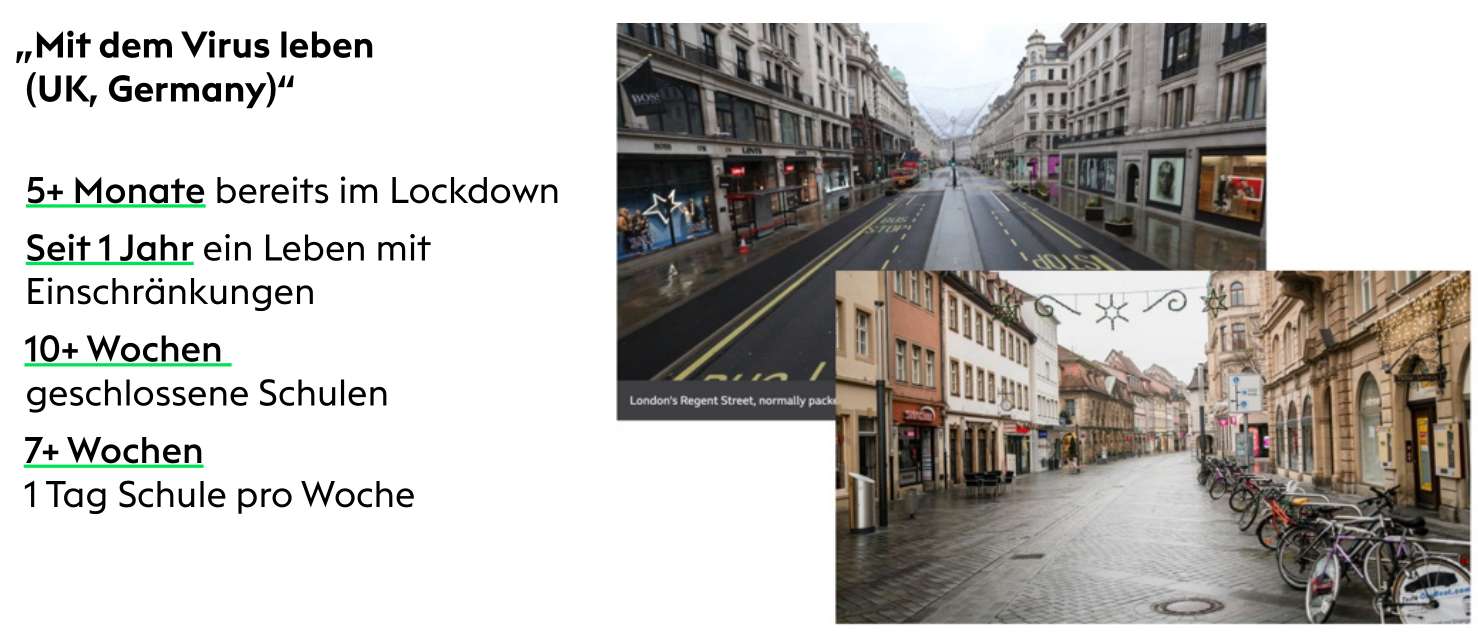

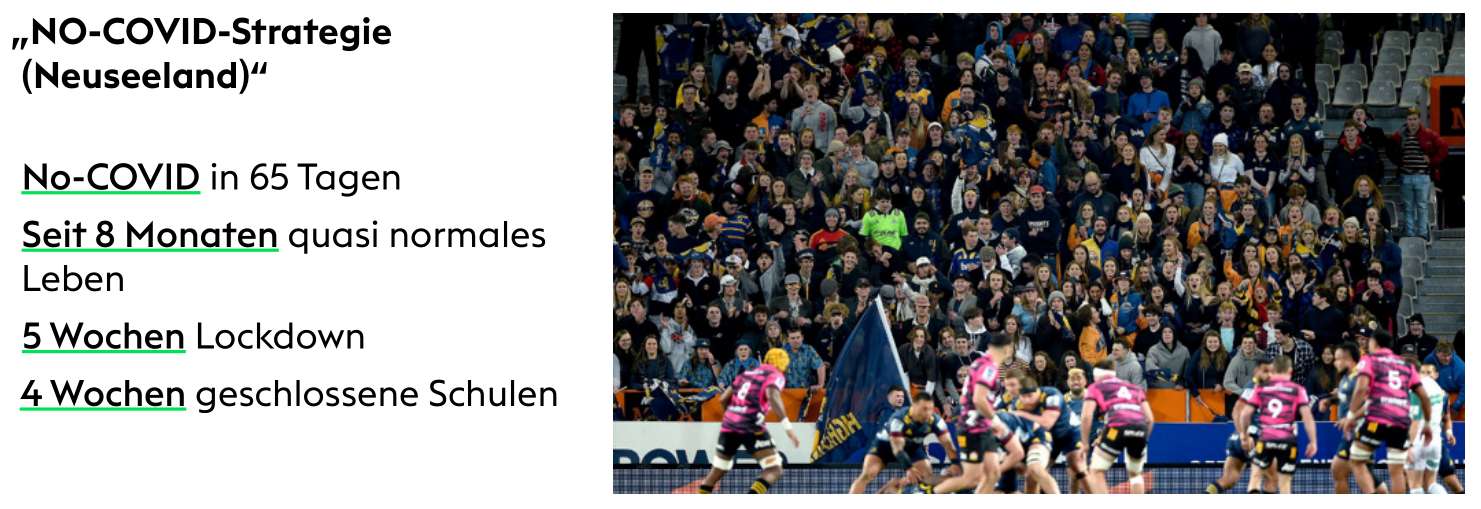

Länder, die sich für die No-COVID-Strategie entschieden haben, stehen heute in jeglicher Hinsicht besser da als Länder, die versuchen, mit dem Virus zu koexistieren und lediglich seine Ausbreitung zu verlangsamen: No-COVID-Länder haben nicht nur weitaus weniger Tote und Infizierte oder geringere wirtschaftliche Einbußen – auch konnten sie die meisten Einschränkungen für die Bevölkerung wieder aufheben und ihr eine Rückkehr zur Normalität ermöglichen. Zu den klaren Gewinnern zählen v. a. Australien, Neuseeland, Taiwan, China und viele mehr. Im März 2021 befinden sich ca. 23% der Weltbevölkerung in einem Covid-freien oder fast Covid-freien Gebiet.

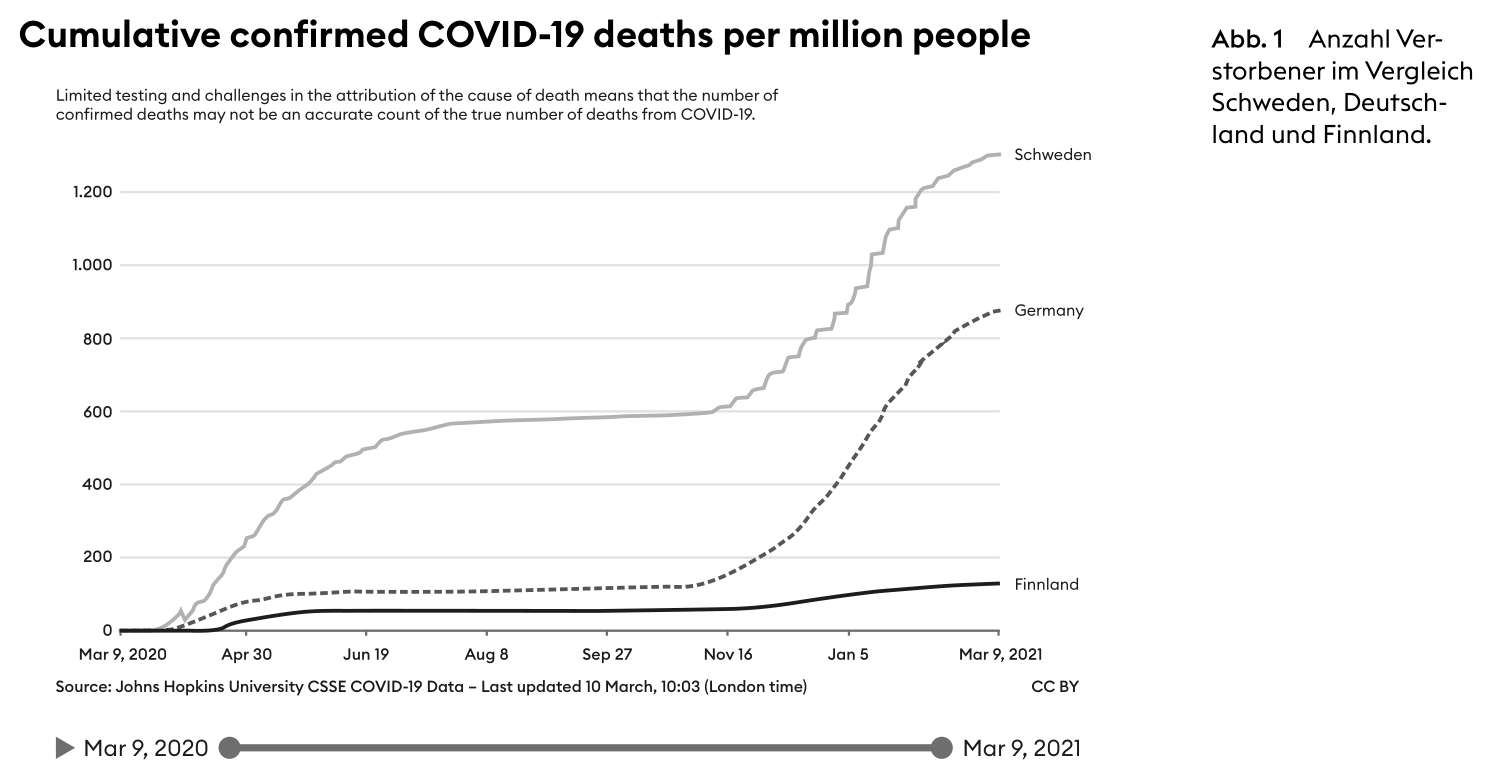

Dagegen schneiden Europa und die USA vergleichsweise schlecht ab. Aber auch hier zeigt der Vergleich z. B. zwischen Schweden und ihrem Nachbarn Finnland, welche Strategie zum Erfolg führt. Finnland, das den Weg der entschiedenen Eindämmung geht, wie ihn No-COVID vorschlägt, hat 6x weniger Tote zu verzeichnen als Schweden und knapp 5x weniger als Deutschland.

Diese Beispiele zeigen, dass es eine klare Gewinner-Strategie gibt: Das Virus maximal zurückdrängen, anstatt mit ihm zu leben. Die Frage ist nicht ob No-COVID möglich ist, sondern wie man zu No-COVID gelangt. Dies führt zum Konzept der Grünen Zonen.

2.

Die Strategie der Grünen Zonen

Die Strategie von No-COVID ist eine lokale, regional differenzierte Öffnungsstrategie auf Ebene der Landkreise oder sogar der Gemeinden (je nach den Voraussetzungen vor Ort). Sobald eine Inzidenz von 10 erreicht ist, erfolgen erste Öffnungen. Sobald die Pandemie unter Kontrolle ist und es 14 Tage lang Null Neuinfektionen unbekannten Ursprungs oder mit unbekannten Kontakten gibt (“Risikoinzidenz”), werden die Beschränkungen des Alltagslebens weitestgehend aufgehoben („Grüne Zone“). In Regionen, in denen es lokale Infektionen außerhalb von Quarantäne oder Isolation gibt – sog. „Roten Zonen“ – können Öffnungen nicht-essenzieller Bereiche nicht empfohlen werden.

Um Grüne Zonen (GZ) zu schützen, wird der Reiseverkehr von Roten Zonen in Grüne Zonen beschränkt. Menschen aus Roten Zonen sollen Grüne Zonen nur aus essenziellen Gründen besuchen dürfen. Diese einfache Regel wird klar kommuniziert. Kontrollen werden stichprobenartig durchgeführt.

Pendler zwischen Grünen und Roten Zonen und ihre Arbeitgeber unterliegen besonderen Kontrollen und Auflagen (u. a. regelmäßigen Tests).

Unkontrollierte Ausbrüche werden gezielt und konsequent bekämpft, indem Maßnahmen kurzzeitig regional verschärft werden, bis alle Infektionsketten wieder nachvolllziehbar sind.

Das Erreichen von GZ ist nicht nur realistisch, sondern in vielen Gebieten längst Realität. Am Schluss des Papiers gehen wir auf die typischen Einwände ein. Aber im nächsten Abschnitt geht es zunächst konkret um No-COVID und Kultur.

3.

Warum eine No-COVID-Strategie im Interesse der Kultur- & Freizeitbranche ist

Die Kultur- & Freizeitbranche – Musik, Theater, Kino, Comedy, Kunst, Tanz, Museen, sowie Food, Lifestyle & Travel – gehören zu denjenigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Sektoren, die am stärksten von der Pandemie betroffen sind. Kulturelle (Groß)Veranstaltungen, Gastronomie- & Tourismus-Sektor gehören zu denen, dir die stärksten Einbußen hatten und werden, die aktiv werden dürfen. Dies ist zwei Gründen geschuldet: Was üblicherweise einen wesentlichen Teil des Kulturgenusses ausmacht, nämlich Unter Menschen zu kommen und Erlebnisse vor Ort zu teilen, wird in der Pandemie zu einem hohen epidemiologischen Risiko, insbesondere in Innenräumen.

Zugleich wird die Bedeutung der Kultur im Vergleich zu anderen Bereichen, etwa den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen oder der industriellen Fertigung als nachrangig eingeschätzt – obwohl es sich dabei um einen wichtigen Wirtschaftszweig und um ein wesentliches, auch psychologisch wichtiges und identitätsstiftendes Element unserer Gesellschaft handelt.

Grundsätzlich ist es zwar vorstellbar, dass die politischen Entscheidungsträger*innen sporadisch Kulturveranstaltungen mit entsprechenden Hygienekonzepten trotz höherer Inzidenz zulassen werden. Dies wird aber, auch das zeigt die Erfahrung, nur vereinzelt, über begrenzte Zeiträume hinweg (bis zur nächsten Verschärfung der Maßnahmen oder bis zum nächsten Superspreaderereignis) und mit stark reduzierten Publikumsobergrenzen stattfinden können. Die Planungsunsicherheit, sprich, das Risiko, dass die Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden muss, kommt als weiterer Faktor hinzu, der die Aktivitäten an sich, aber auch die Ticketkäufe im Voraus hemmt. Solange die Infektionszahlen hoch sind oder es immer wieder neue Infektionswellen gibt, ist ein Kulturbetrieb in einem einigermaßen angemessenen Umfang nicht zu erwarten.

Im Unterschied zu dieser aktuellen Lage bietet die No-Covid-Strategie gerade für den Kulturbereich drei Chancen: Erstens kann damit insgesamt die Niedriginzidenz erreicht werden, die die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme eines stabilen Kulturbetriebs mit geringen Infektionsschutzmaßnahmen bietet. Zweitens können in kleineren Grünen Zonen erste Kulturveranstaltungen stattfinden, bevor sie etwa auf Ebene der Bundesländer oder gar bundesweit möglich sind. Neben einer dadurch erreichten Signalwirkung, die zur Nachahmung der Grüne-Zonen-Strategie motiviert, können Kulturveranstaltungen drittens auch dadurch selbst zur Bekämpfung der Pandemie beitragen, dass ihre Durchführung an umfassende Testkonzepte gebunden wird und dadurch der Anreiz entsteht, eine größere Anzahl von Menschen durchzutesten.

4.

Klärung der häufigsten Einwände

Mythos 1: Das GZ Modell ist unrealistisch.

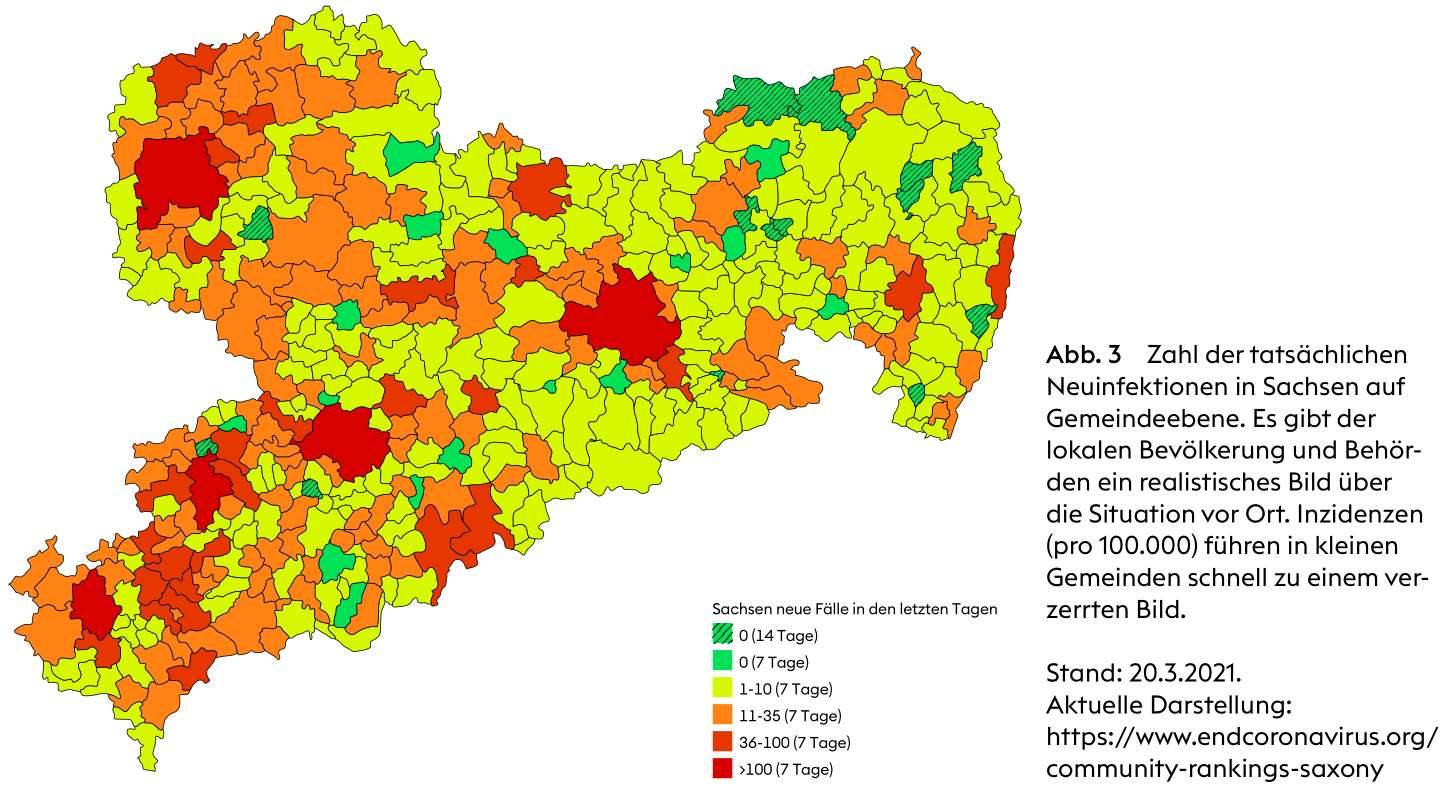

Selbst zum gegenwärtigen Zeitpunkt befinden sich viele lokale und regionale Gebiete im oder in der Nähe des Status Grüner Zonen, sobald man die tatsächlichen lokalen Fallzahlen betrachtet. Das derzeit angewandte Orientierungsmodell der 7-Tage-Inzidenzen ist für Gemeinden deutlich unter 100.000 Einwohnern irreführend. Taucht beispielsweise in einer Gemeinde mit 1000 Einwohnern ein einziger Infizierter auf, steigt die Inzidenz sprunghaft von 0 auf 100. Der Blick auf beispielsweise Sachsen zeigt aber, dass sich etwa ⅔ der Gemeinden in der Nähe einer Grünen Zone befinden. Würde man bei ihnen alle „ungefährlichen“ Infektionen abziehen, d. h. solche, in denen die Infektionsketten (Quelle und Kontakte) bekannt und in Isolation sind, würde sich ca. ⅓ der Bevölkerung Sachsens schon heute in einer Grünen Zone befinden und freier leben können.

Sachsen neue Fälle in den letzten Tagen

Selbst zum gegenwärtigen Zeitpunkt befinden sich viele lokale und regionale Gebiete im oder in der Nähe des Status Grüner Zonen, sobald man die tatsächlichen lokalen Fallzahlen betrachtet. Das derzeit angewandte Orientierungsmodell der 7-Tage-Inzidenzen ist für Gemeinden deutlich unter 100.000 Einwohnern irreführend. Taucht beispielsweise in einer Gemeinde mit 1000 Einwohnern ein einziger Infizierter auf, steigt die Inzidenz sprunghaft von 0 auf 100. Der Blick auf beispielsweise Sachsen zeigt aber, dass sich etwa ⅔ der Gemeinden in der Nähe einer Grünen Zone befinden. Würde man bei ihnen alle „ungefährlichen“ Infektionen abziehen, d. h. solche, in denen die Infektionsketten (Quelle und Kontakte) bekannt und in Isolation sind, würde sich ca. ⅓ der Bevölkerung Sachsens schon heute in einer Grünen Zone befinden und freier leben können.

Sachsen neue Fälle in den letzten Tagen

Mythos 2: Deutschland ist nicht mit diesen Ländern vergleichbar.

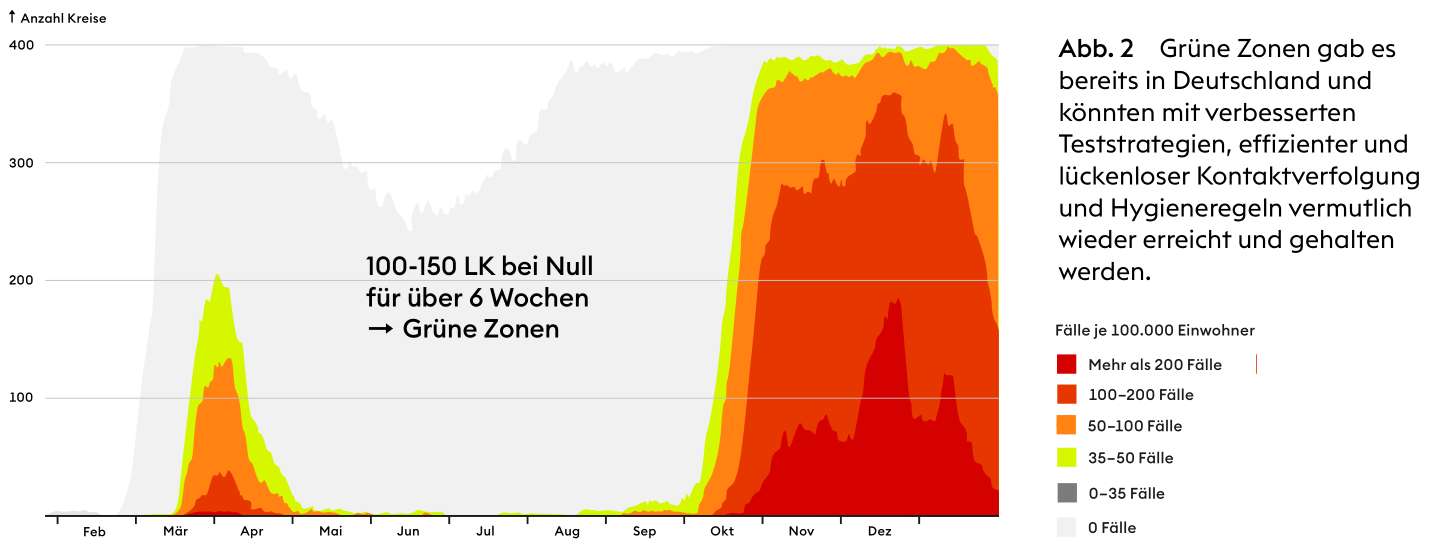

Im Sommer 2020 hatten bereits große Teile Deutschlands den Zustand Grüner Zonen erreicht, es aber versäumt, sie zu erhalten (Abb. 2). In anderen Regionen der Welt wurde das No-COVID-Konzept jeweils unter völlig verschiedenen politischen, geographischen und wirtschaftlichen Bedingungen – umgesetzt. Die Unterschiede verlangen zwar eine Anpassung der Maßnahmen an die Situation vor Ort, sind aber kein Grund anzunehmen, dass die No-COVID-Strategie nicht durchgeführt werden kann.

Mythos 3: No-COVID fordert den Mega Lockdown, der mehr Schaden als Nutzen anrichtet.

Ein primäres Ziel der No-COVID-Strategie ist es, die Lockdowns dauerhaft zu beenden. Die Strategie der GZ ist darauf ausgerichtet, dort wo es sicher ist, möglichst alle Beschränkungen aufzuheben und die Gegend entsprechend so zu schützen, dass sie offen bleiben kann.

Mythos 4: Die No-COVID-Strategie schadet der Wirtschaft.

Im Gegenteil. Hohe Infektionszahlen und Unsicherheit durch wiederkehrende Lockdowns schaden der Wirtschaft. In der interdisziplinären NoCovid-Initiative wirken namhafte Ökonomen des ifo Instituts in München sowie Kollegen aus Australien mit. Auch die Analysen anderer Ökonom*innen fallen deutlich aus: Damit die Wirtschaft funktionieren kann, braucht die Bevölkerung Sicherheit und Planbarkeit. Die Menschen gehen bei hohen Infektionszahlen weder essen noch einkaufen die Unternehmen investieren nicht. Planbarkeit bekommt man nur durch eine klare proaktive Strategie. Die Abwartetaktik der letzten 12 Monate hat zu großen Schäden bei andauernden Beschränkungen geführt. Länder, die den No-COVID-Weg eingeschlagen haben, stehen ökonomisch in großer Mehrheit deutlich besser da.

Mythos 5: No-COVID führt zu noch mehr Schulschließungen.

Nein. No-COVID verfolgt die Strategie, die Schulen und Kitas als erste aller Institutionen zu öffnen. Aber nur kleine Infektionszahlen können dauerhafte Öffnungen gewährleisten. Es ist weder im Sinne der Schüler*innen noch im Sinne der Familien, wenn Schulen regelmäßig und kurzfristig geschlossen werden oder häufige Quarantänen notwendig sind..

Öffnet man die Schulen bei kleinem Infektionsgeschehen, guter Teststrategie und Kontaktverfolgung, können Schulen das bieten, was Schüler*innen und Familien benötigen: Planbarkeit (1). Dazu analysieren wir die Kontaktnetzwerkstruktur von Schulen und entwickeln Strategien, wie man durch Reduktion der Kontakt-Knotenpunkte (Fachlehrer*innen, ÖPNV, Freundesnetzwerke) und gezieltes Testen die Schule sicher durch die Pandemie führen kann.

Mythos 7: Gute Kontaktverfolgung löst alle Probleme.

Daten (u. A. des Gesundheitsamtes Köln) zeigen, dass eine umfassende Kontaktnachverfolgung bei niedrigen Inzidenzen gelingt und bei hohen Inzidenzen schwierig wird. Eine gute Kontaktnach- und Rückverfolgung ist ein essenzieller Pfeiler für die sichere Wiedereröffnung eines Gebietes. Mit steigender Inzidenz steigt das diffusive (unbekannte) Infektionsgeschehen an. Auch für die Kontaktverfolgung sind kleine Zahlen (No-COVID) also wesentlich.

Mythos 8: Impfung löst alle Probleme.

Die Impfung ist ein wichtiger Baustein, aber sie bietet keine schnelle und kurzfristige Lösung.

- Eine großer Teil der Bevölkerung (z. B. Kinder und Jugendliche) können bisher überhaupt nicht geimpft werden.

- Von den Personengruppen, für die die Impfung zugelassen ist, werden sich nicht alle impfen lassen

- Es ist nicht klar, wie lange die Immunität besteht.

- Es ist nicht klar, wie effektiv die Impfung gegen neue Varianten ist und sein wird.

Die Punkte 1-4 markieren Fragezeichen hinter der Idee der Herdenimmunität durch Impfung. Daneben gibt es einige weitere:

- Globale Gesundheit: Zugang zur Impfung bei Weitem nicht überall gleich; insbesondere in den Entwicklungsländern könnte die Durchimpfung erst nach Jahren möglich sein.

- Selbst wenn keines der oben genannten Probleme auftritt, nehmen wir in den Monaten bis zur Durchimpfung mit der aktuellen Strategie 30.000-80.000 mehr Tote, Risiken sowie viele ungeklärte Langzeitfolgen (Long-Covid) in Kauf.

- Der Impfstoff ist neben weniger Kontakten eines unserer besten Instrumente gegen das Virus. Doch dieses Instrumen schwächen wir, wenn wir hohe Infektionszahlen akzeptieren. Ein unkontrolliertes, hohes Infektionsgeschehen gibt dem Virus viele Möglichkeiten, zufällig eine Variante zu bilden, die der Immunantwort nach einer Impfung ausweichen kann.

Mythos 9: Selbst wenn es das Richtige wäre, die Menschen glauben nicht daran.

Mythos 10: Öffnung ist nötig, es gibt ja ein Hygienekonzept

Hygienekonzepte, selbst wenn der Situation angepasst, sind v. a. in Kombination mit anderen Maßnahmen starke Instrumente zur Kontrolle des Infektionsgeschehens. Ansammlungen in Innenräumen müssen besonders in den Blick genommen werden. In Innenbereichen der Gastronomie z. B. gelten die AHA-Regeln am Sitzplatz nur bedingt, wenn der Nase-Mund-Schutz abgenommen werden darf. Dies bietet angesichts der Ansteckung über Aerosole keinen ausreichenden Schutz

Wenn es in Roten Zonen zu Öffnungen kommt, müssen daher Hygienekonzepte für Innenräume unbedingt an ein Testkonzept und an ein digitales Kontaktrückverfolgungssystem (App) gekoppelt werden.

Literatur und Kommentare j

(1) No-COVID Toolbox #6: Schule. https://nocovid-europe.eu/

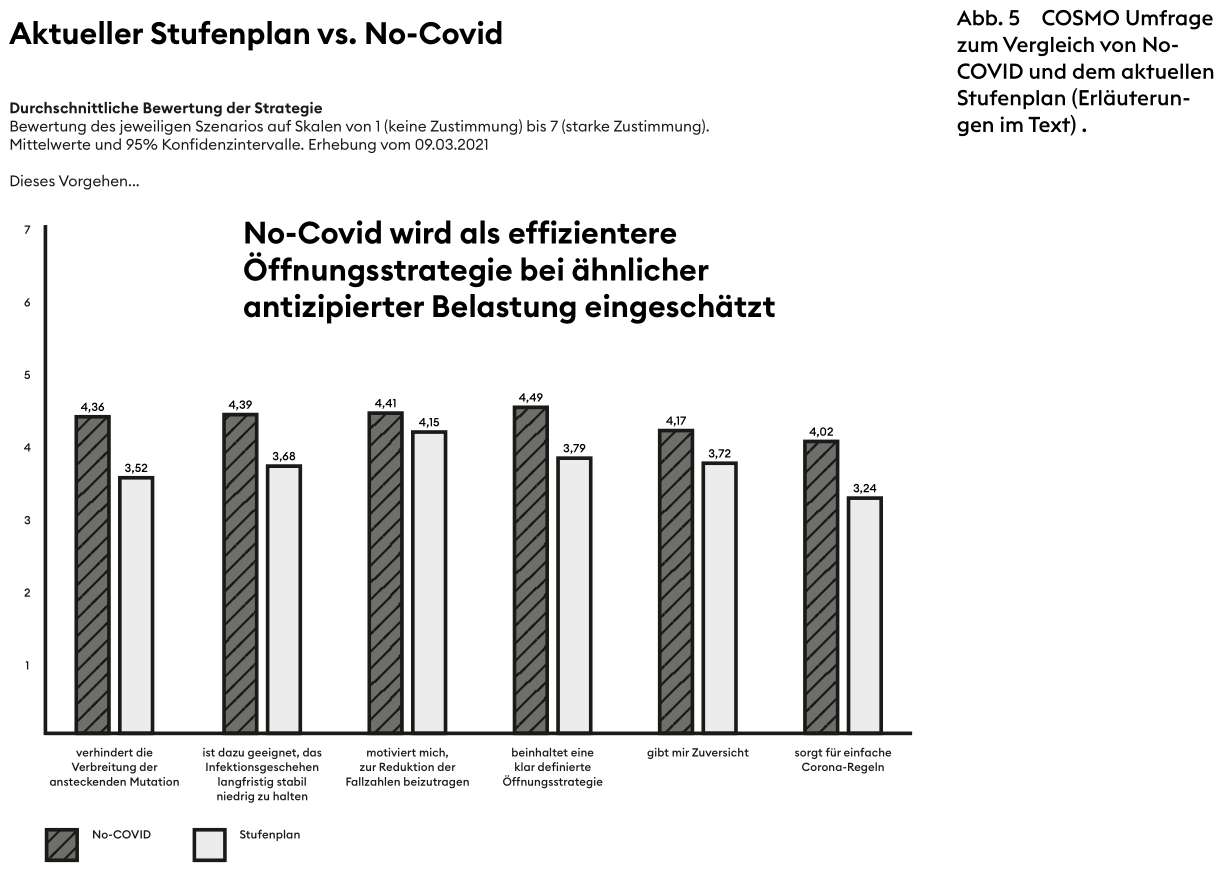

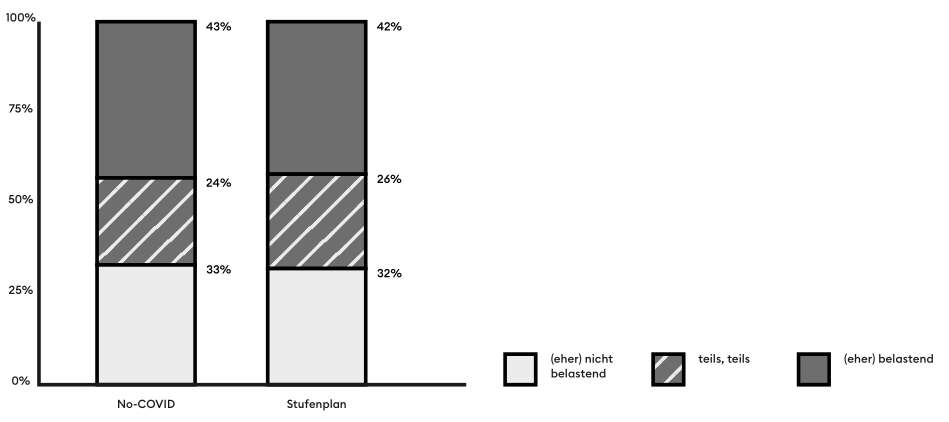

(2) Cornelia Betsch. COSMO Welle 38.

https://dfncloud.uni-erfurt.de/s/KXcSgekG7qXg3gY#pdfviewer